はじめに

距腿関節の運動軸とそれを考慮した他動運動について説明します。

さらに,定説以外の異なる説も紹介します。

足部の運動を表す用語は十分に統一されていません。

この記事では,回内・回外は三平面運動,外がえし・内がえしは前額面運動としています。

詳しくは こちら をご覧ください。

目次

- 距腿関節の運動軸についての古典的な定説

- 運動軸の傾斜を考慮した他動運動

- 古典的な定説の詳細(Isman と Inman による説)

- Barnett と Napier による説(底屈と背屈で軸が異なる)

- Siegler らによる説(円錐台モデル)

距腿関節の運動軸についての古典的な定説

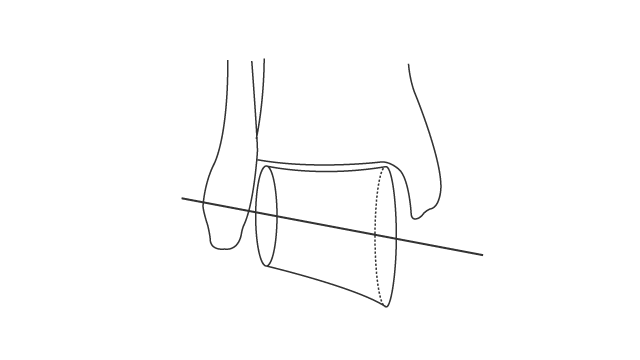

内外果先端を結んだ線が距腿関節の運動軸とほぼ一致します2)。

そして,内果は前額面で外果よりも上にあり,水平面で外果よりも前にあります。

つまり,運動軸は身体の基本面(cardinal plane)に対して斜めです。

運動軸は動かないと考えます。

角度は以下のようになっています。

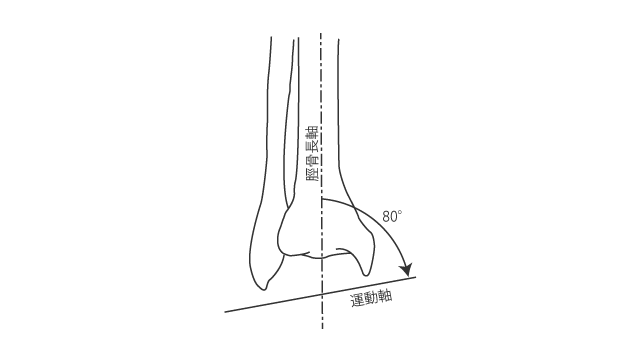

前額面では,運動軸は脛骨の長軸に対して平均 80 度のところにあります(図 1)。

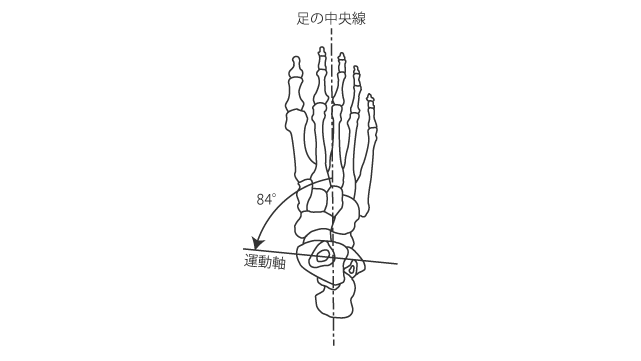

水平面では,足の中央線に対して平均 84 度のところになります。

足の中央線とは,第 2 趾と第 3 趾の間を通り,踵骨後端の中央に抜ける線です(図 2)。

また,水平面で,距腿関節の運動軸は,膝関節の運動軸に対して 20 〜 30 度外旋したところにあります3)(tibial torsionと呼ばれています)。

距腿関節の運動は,慣例的には背屈・底屈と呼ばれています。

しかし,運動軸が傾いているため,厳密には,三平面運動である回内・回外が生じています。

背屈では足先は外側をむき,底屈では足先は内側を向きます。

運動軸の傾斜を考慮した他動運動

距腿関節の他動運動を行うときは,斜めになっている運動軸を理解したうえで行うことが大切です。

理学療法士であればできて当然のことですが,学生はできないことが多いような印象です。

あたりまえのことですが,運動軸にあっていない他動運動では,その関節はすんなり動いてくれません。

背臥位で距腿関節を他動で背屈する場合で考えていきましょう。

膝や足の向き,内外果の位置を確認し,足底がわずかに外側を向く方向を基準として,個人差を考えて微調整しながら背屈するのが正解です。

本来の運動軸ではなく基本面に沿って「真っ直ぐな背屈」を行ってしまうと,可動範囲はたいてい狭くなります。

それでも力を加えていくと,背屈していくようにみえます。

何が起こっているかというと,距腿関節が背屈しているのではなく,足部が上(頭側)に移動しているのです。

足部だけが動くわけにはいきませんから,身体全体が上に動きます。

場合によってはベッドごと動きます。

動きはわずかですが,身体全体が動きますので,周りで見ている人にはよく分かります。

運動軸にあっていないということが,比較的分かりやすいので,距腿関節の背屈は学生が練習するにはちょうどいいのではないかと思います。

また,運動軸の傾きはわずかですので,微調整をしながら動かすという,理学療法士らしい動かし方を練習するのにもよさそうです。

古典的な定説の詳細(Isman と Inman による説)

上記の古典的な定説は,Isman と Inman1) によるものです。

論文の内容をもう少し紹介していきます。

運動軸の位置

運動軸の傾きだけでなく,位置も調べています。

内外果を基準にした運動軸の正確な位置の平均値は,外側は外果先端の 3 mm 下方,8 mm 前方で,内側は内果先端の 5 mm 下方,1 mm 後方です。

内果の方が外果より前にあるのですが,運動軸は外果に対しては前,内果に対しては後ろにあります。

また,内果の方が外果より上にあるのですが,内外果に対して,運動軸は内果側の方がより下にあります。

ということは,運動軸は内外果を結んだ線ほどは斜めになっていないかもしれないということです。

研究方法の詳細

標本での測定であり,生体での測定ではありません。

標本は以下のようになっています。

標本数は 46 体です。

靭帯や関節包に損傷のない標本を用いています。

多くは高齢の献体です。

標本の関節軟骨に関節炎による著明な変化はありません。

下腿の下 1 / 3 で切断しています。

測定時には靭帯や関節包などの軟部組織は全て取り去っています。

運動軸を見つける方法は,距骨を脛骨と腓骨に対して徒手で押さえつけながら動かし,研究用に作成した器具を通して目視で動きの中心を探すという方法です。

運動軸の位置は正しいのか

関節の運動軸を決める要因はいくつかありますが,靭帯や関節包は取り除かれており,関節面のみによる動きを測定しています。

これでは,生体での動きとは異なる可能性があります。

先に説明した運動軸を見つける方法では,測定誤差が結構ありそうです。

距骨を手で動かすのですから,研究者がどのように動かそうと思っているかで,軸の位置は変わりそうです。

角度の詳細

前額面での運動軸の角度は,脛骨の長軸に対する角度を測定していますが,標本の脛骨は下 1 / 3 しかありません。

脛骨は湾曲していますので,下 1 / 3 のみの長軸と全体の長軸は異なるはずです。

基準線が異なれば角度測定の結果も変わってきます。

臨床で運動軸を考えるときは,下腿の長軸を基準に考えるのが自然だと思います。

すると,論文にある角度の数字は臨床にはそぐわない数字なのかもしれません。

その角度は平均 80 度ですが,論文には全ての標本の角度が記載されており,最小値は 68 度,最大値は 88 度です。

平均という代表値だけでなく,数字の分布がわかるということは大事なことです。

最大値の 88 度だと,傾いているとは言いにくい数字です。

個人差が結構あるということが分かります。

水平面での足の中央線と距腿関節の運動軸の角度は平均で 84 度ですが,最小値は 69 度,最大値は 99 度です。

46 体の標本のうち,90 度以上は 12 体です。

およそ 1 / 4 が足の中央線に対して直角か逆に傾いているということです。

平均 84 度という数字だけだと,現実とはかけ離れた数字になります。

基準線である足の中央線のばらつきが大きいのではないかと思います。

第 2 趾と第 3 趾の間というのは,距腿関節よりも遠位の関節によって変わるからです。

Barnett と Napier5) による説(底屈と背屈で軸が異なる)

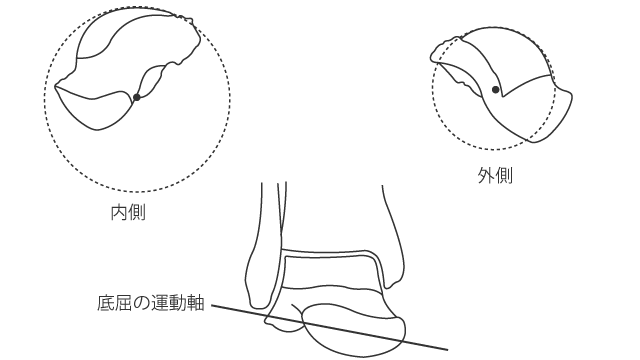

Barnett と Napier は,中間位から背屈するときの運動軸は外下方に傾き,中間位から底屈するときの運動軸は内下方に傾くとしています。

前額面での傾きのみを述べており,水平面や矢状面での傾きについては述べていません。

この説は距骨滑車の形状(曲率半径)から理論的に導き出したものです。

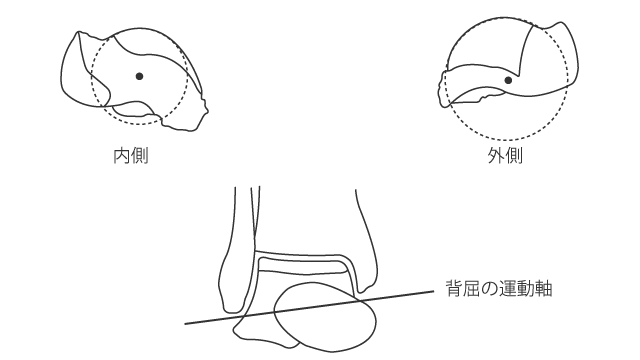

距骨滑車を側面からみて,関節面の形状に近い円を描き,内側と外側の円の中心を結んだ線が運動軸になります。

距腿関節は,背屈位では距骨滑車の前方部分が脛骨と接し,底屈位では距骨滑車の後方部分が脛骨と接します。

距骨滑車の外側面は,前方も後方も同じような曲線を描いており,底背屈の角度に関わらず同じ円をあてはめることができます。

内側面では,関節面の曲がり方が前方と後方で異なり,後方部分(底屈位で接する部分)には外側よりも小さい円をあてはめ,前方部分(背屈位で接する部分)には外側よりも大きな円をあてはめます。

その結果,背屈位での運動軸は外下方に傾き,底屈位での運動軸は内下方に傾くことになります。

そして,軸の傾きの逆転は,中間位の数度の範囲で起こるとしています。

このような運動軸では回外(底屈,内転,内がえし)は生じず,底屈,外転,外がえしが生じることになりますが,論文にはその点については書かれていません。

この理論的に導き出された運動軸が足部の標本において存在することは確認されています7)。

Siegler6) らによる説(円錐台モデル)

2014 年に発表された,比較的新しい説です。

CT のデータから距骨の 3D 画像を作成し,距骨の形状を測定しています。

そして,前述の Barnett と Napier のように距骨滑車の側面に円をあてはめるのですが,内側面と外側面のそれぞれに一つの円をあてはめています(前方部分と後方部分に分けてはいません)。

円の大きさは内側の方が大きくなります。

これらのことから,距骨滑車の形状は円錐台であり,その頂点は外側を向き,側面は凹んでいるというモデルを提唱しました(円錐台とはプリンのような形です)。

運動軸は内側と外側の円の中心を結んだ線になりますが,内側の円の方が大きいので,運動軸は内下方に傾きます。

外下方に傾くとする定説とは逆です。

内下方に傾く軸で回転するだけでは,距腿関節の回内・回外が生じません。

ですが,円錐台が転がると考えれば回内・回外が生じます。

例えば,底屈のときに距骨は後方に転がりますが,半径の大きい内側の方が大きく転がって距骨が内旋(内転)することで回外が生じます。

おわりに

どの説も生体で距骨の動きを測定したわけではありません。

距腿関節の運動軸がどこにあるかについての科学的な結論はまだでていないと言えそうです。

臨床で他動運動を行う場合は,前述のとおりで,個人に合わせて動かすことになります。

あわせて読みたい

足部の運動(回内 / 回外と外がえし / 内がえし)の定義が統一されていないことについて

スポンサーリンク参考文献

1)Isman RE, Inman VT: Anthropometric studies of the human foot and ankle. Bulletin of Prosthetics Research. 1969; 10: 97-129.

2)Smith LK, Weiss EL, Lehmkuhl LD: Brunnstrom’s Clinical Kinesiology(5th edition). F.A.Davis, 1996, pp337.

3)山嵜勉(編): 整形外科理学療法の理論と技術. メジカルビュー社, 1997, pp37-38.

4)P. D. Andrew, 有馬慶美, 日髙正巳(監訳):筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版. 医歯薬出版, 2020, pp658-663.

5)Barnett CH, Napier JR: The axis of rotation at the ankle joint in man; its influence upon the form of the talus and the mobility of the fibula. J Anat. 1952; 86: 1-9.

6)Siegler S, Toy J, et al.: New observations on the morphology of the talar dome and its relationship to ankle kinematics. Clin Biomech. 2014; 29: 1-6. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2013.10.009.

7)Hicks JH: The mechanics of the foot. I. The joints. J Anat. 1953; 87: 345-357.

2019 年 10 月 23 日

2021 年 4 月 12 日

2022 年 12 月 11 日

2023 年 4 月 20 日

コメント